近日,北京大学深圳研究生院(以下简称“北大深研院”)/深圳湾实验室坪山生物医药研发转化中心(以下简称“坪山中心”)李子刚/尹丰课题组聚焦多肽结构-组装关系,在多肽自组装领域取得一系列重要研究进展,并在《Small》(中科院Top一区,影响因子13.0)和《Chinese Chemical Letters》(中科院一区,影响因子9.4)等知名期刊上分别发表了相关成果。

近年来,多肽自组装因其具有良好的生物相容性、灵敏的响应性及特定的生物功能而备受关注。因此,基于多肽分子简单结构的直观设计,其被用作超分子自组装的仿生学构建块已经取得了显著的进展。多肽自组装在特定情况下能形成规则有序的纳米结构,表现出不同于单分子的优势和特性,已广泛应用于细胞培养、组织工程和药物递送等领域。在天然氨基酸序列的基础上,多肽有可能表现出分子内二级结构是比较有限的,其中α-螺旋是常见的二级结构,且通常关注于卷曲螺旋(coiled coils),然而,其侧向堆积的结构特征仍然存在诸多未解之谜。李子刚/尹丰课题组利用前期设计开发的一种手性诱导螺旋多肽(Chirality-induced-helix,CIH)系统,实现了一种类似于“竹节”结构的直链多肽自组装(图1)。本研究结果以Frontispiece(卷头插画)文章的形式发表于《Small》期刊。

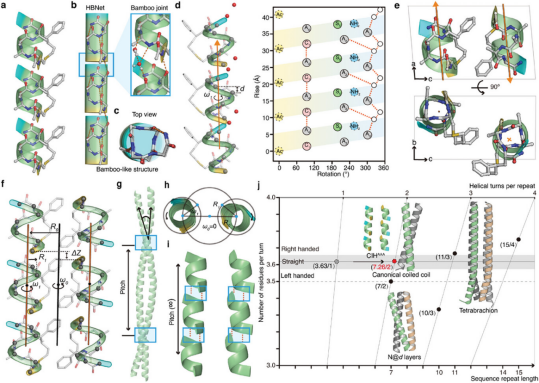

图1 CIH多肽能够形成“竹节”状直链自组装结构,研究结果以Frontispiece(卷头插画)文章的形式发表于《Small》期刊

CIH多肽能够通过位于侧链精准位置的手性中心来调控并产生具有不同的稳定二级结构,并诱导实现多肽形成螺旋结构。在过去的研究中发现,由于α-helix多肽自身结构的特殊周期性和缺乏稳定性,α-helix多是以长链带夹角的coiled-coil形式实现自组装。这种非平行直链很大的限制了α-helix作为自组装模块更广泛的应用。相对应的,直链的α-helix因为能够形成的严格平行排列的特点,使得其成为理解螺旋蛋白中螺旋间相互作用的极好模型,但是实现这种直链螺旋通常需要至少11个特殊序列的氨基酸repeat组成才能实现。本研究以CIH多肽为基础模块,只用一条环五肽即实现了“head to tail”对接模式的直链螺旋自组装,极大的填充了螺旋多肽自组装领域的一个空白。此外,本研究通过单晶X射线衍射(X-ray diffraction)及微晶电子衍射(Micro-ED)等高分辨率表征手段,在原子水平解析了CIH多肽直链自组装机制,并提出了一套基于直链α-螺旋构筑块的几何标准(图2)。研究发现,通过调控疏水界面侧链修饰,突变体仍能维持原有的空间几何及相互作用模式。这一研究成果为构建高阶α-螺旋组装体提供了简洁的结构模板,也为探索侧链对侧向堆积的影响提供了新思路,从而为基于直链α-螺旋的高阶肽组装开辟了新的途径。

图2 CIH多肽直链自组装的结构,以及几何周期性机理阐释

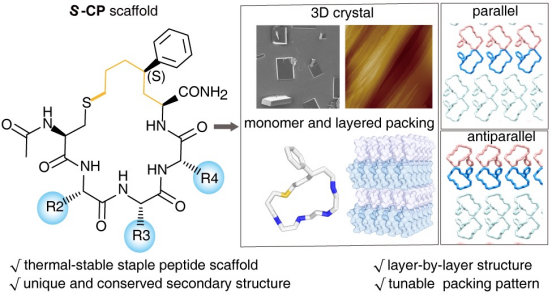

此外,课题组还对手性诱导构象(Chirality-induced-conformation,CIC)多肽系统进行了拓展,通过调节其手性中心,开发出一种在没有分子内相互作用的情况下能够表现出极高的稳定性的新型框架环五肽结构(Chirality-induced-frame,CIF),并发表于《Chinese Chemical Letters》期刊上。因这种环五肽结构是通过S型手性中心诱导而成,故文中将该多肽称为S-CP多肽(图3)。通过单晶X射线衍射(SCXRD)和分子动力学(MD)模拟,研究发现S-CP多肽能够自组装成高度有序的立方体结构。这种框架结构使得肽链的侧链和主链充分暴露,为分层自组装提供了多种可能性。通过引入特定位点的突变,研究人员能够控制组装的方向,为可调自组装提供了新的选择。该研究为设计先进的肽基材料提供了一个多功能平台,特别是在纳米技术和生物材料领域具有广泛的应用前景。

图3 通过S型手性中心诱导而成的框型环五肽结构为多肽自组装提供了一种崭新的构建模块

总之,这些研究展示了手性诱导构象(CIC)多肽系统在自组装领域的巨大潜力。通过设计具有特定框架结构的环肽,研究人员能够精确控制其自组装行为,从而为纳米技术和生物材料的设计提供了新的工具。未来,进一步探索溶剂效应和环境条件对自组装的影响,将有助于拓宽这些肽基材料的实际应用范围。此外,通过单原子水平的调控,研究人员还可以设计出具有特定结构和功能的纳米材料,为生物医学和工业应用提供更多可能性。以上研究不仅深化了对肽基自组装机制的理解,还为开发新型纳米材料和生物材料提供了重要的理论基础和实验依据。随着研究的深入,CIC多肽系统及其自组装行为有望多个领域展现出更广泛的应用前景。

以上工作由北大深研院和坪山中心合作完成。李子刚教授,尹丰研究员,叶宇鑫高级工程师,以及韩伟副教授(现任职香港浸会大学教授)为论文通讯作者,感谢坪山中心和北大深研院参与本项研究的各位博士生和研究助理。上述研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、深圳市科技创新委员会基础研究项目、国家生物药技术创新中心创新项目、深圳市高新区发展专项计划等的支持。

全文链接(点击“阅读原文”可直接跳转):

Small 2024:

https://doi.org/10.1002/smll.202406214

Chinese Chemical Letters 2024:

https://doi.org/10.1016/j.cclet.2024.110785